La palabra, el canto y el acento

Estoy leyendo Líneas: una breve historia de Tim Ingold.

En el primer capítulo habla sobre cómo se han ido separando el canto y el habla en el transcurso de la historia. Cuenta que antiguamente, los griegos y romanos, concebían ambas cosas como una sola, y esto se reflejaba en sus textos cuando, en un primer desplante de la pura oralidad, desarrollaron sistemas de notación. Pero estos no eran más que indicaciones de lectura oral que no podían separarse del texto en sí, como si ocurre con las partituras modernas. El texto hablaba, tenía voz, traía al presente lo contenido en él –que no eran conceptos y significados, sino voz y melodía–.

La música y la palabra eran concebidas como una sola y en los textos se fueron considerando los ad-cantus y la prosodia –tonos, acentos, modulaciones...– que quedarían reflejados mediante signos o neumas, colocados sobre las palabras, para ayudar el lector a interpretar con su voz la musicalidad del texto. Esto recuerda a nuestras tildes o acentos, y es que, de hecho, ad-cantus derivó en accentum (acento). Poco a poco las líneas inferiores –el texto– y las superiores –los acentos, la melodía– se fueron separando, resultando en el texto como lo entendemos ahora y la partitura, al menos en occidente.

A raíz de leer sobre esta escisión entre palabra y melodía, me ha venido a la mente el anuncio de Cruzcampo en el que aparece Lola Flores diciendo "¿tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento". Esto me ha recordado al intento desde el poder por normalizar una pronunciación y una forma de hablar, es decir, por extirpar el acento y la musicalidad: la vida de la gente que reposa sobre el lenguaje y lo marca. Esto es, por un lado, discriminatorio hacia poblaciones "con acento"[1] –podríamos decir que con cultura, entendida como Raquel cuenta en este post– y, por otro, simplemente clasista, como cualquier intento por establecer un estándar lingüístico, cultural, etc. ¿Cómo estandarizar lo que esta vivo?

Veo clara la conexión. Después de que los neumas se convirtieron en una notación separada que condujo a la partitura y la palabra pasara a ser solo representación de conceptos, arrancada de su musicalidad, se extirpó literalmente el canto (acento ➝ accentum ➝ ad-cantum) . La escisión podemos reconocerla actualmente en la paradigmática concepción purista de que la música auténtica es solo instrumental y la palabra pura es solo un medio para el concepto, una cajita con significados a consultar en El Diccionario. Que la música tenga letra o que la palabra tenga música se considera una bajeza, algo que no es "elevado".[2]

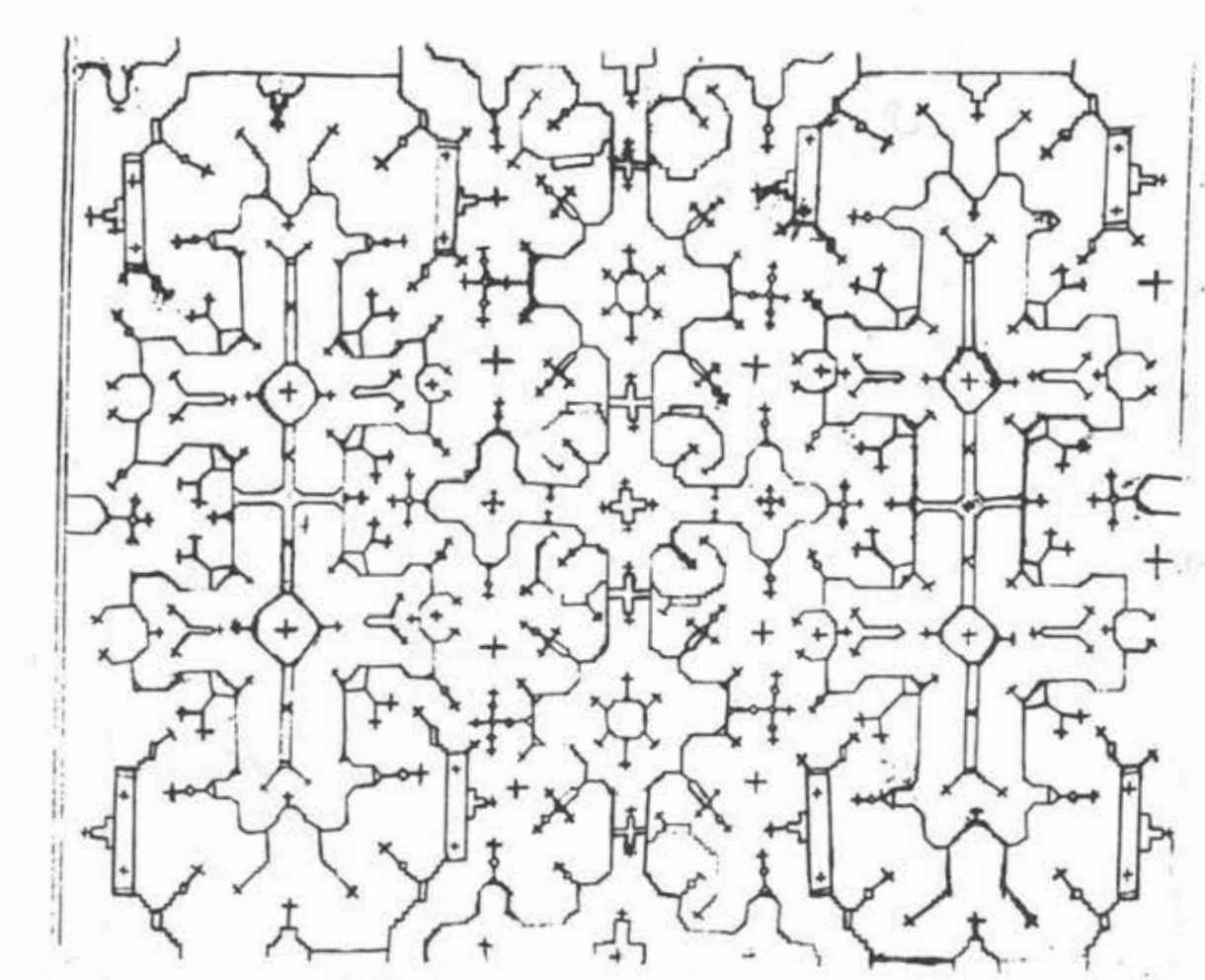

Ya que hablo del libro de Tim Ingold, me gustaría compartir esta preciosa imagen del primer capítulo. Es un diseño realizado de memoria por una mujer shipibo-conibo que lo recuerda de su infancia. En su cultura hay un fuerte nexo entre la vista y el oído, de manera que este diseño tiene cierta audibilidad. Además, como curiosidad, las mujeres antiguamente decoraban ollas por parejas, frente a frente, de manera que una no ve lo que hace la otra. Bien, pues esto lo hacían cantando y, a través del canto compartido realizaban a ciegas un diseño que coincidía a la perfección en ambas mitades de la olla.

Quiero un mundo con acentos y palabras mágicas.

Entrecomillo porque la expresión de por sí implica que hay quienes no tienen acento, pero no existe tal cosa. ↩︎

En un debate político televisado uno tiene interiorizado tomarse menos en serio a alguien con acento gaditano que a alguien que habla "neutro", por ejemplo. También parece haber una tendencia a percibir la presencia de letra en una canción como intento por compensar una falta de genialidad en el aspecto musical (instrumental, melódico). ↩︎